不動産鑑定と鑑定士について

FRAコンサルティング所属の不動産鑑定士・伊藤由美子です。

日本の不動産市場において、海外の企業や投資家の存在感は、年々その重みを増しています。

この流れを受け、弊社が所属する日本不動産鑑定士協会連合会が、国外からの市場参加者の日本の不動産鑑定評価基準の理解を促進し、日本の不動産鑑定評価・制度に対する信頼を確固たるものとすることを目的として、 「不動産鑑定評価基準」の英訳 を作成・公表しました。

◆「不動産鑑定評価基準」英訳の概要◆

1.不動産鑑定評価基準の制定者

国土交通省

2.英訳対象の不動産鑑定評価基準

平成26年(2014年)5月1日一部改正

3.英訳の作成者

公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会(国際委員会・国際評価実務小委員会)

4.英訳の基準日

令和5年(2023年)6月1日

英訳は、不動産鑑定士協会連合会のウェブサイトから入手可能です。

今後も日本の不動産市場の透明性と信頼性の向上につながる取り組みが各方面で続けられることを願い、私どもも微力ながら業務を通じて貢献してまいりたいと存じます。

◆◇◆◇どうぞお気軽にご相談下さい◆◇◆◇

ウェブフォームはこちらです

⇒ www.fra-c.co.jp/contact/

お電話、土日祝日もお受けします!

⇒ 03-3626-5160

【初回ご相談無料】

株式会社FRAコンサルティング

相続や贈与、離婚時の財産分与、あるいは事業譲渡や事業承継の場面で、税理士/会計士/弁護士さんから、「不動産鑑定士の鑑定評価書を取ってください」と言われた。

「不動産鑑定士、って???」

当惑される方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、知る人ぞ知る!? ”不動産鑑定士”について、徹底解説していきます!

1.不動産鑑定士とは

不動産鑑定士は、国土交通大臣又は都道府県知事の登録を受けた不動産鑑定業者に所属し、不動産の鑑定評価や不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する調査や分析、不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じる業務を行うほか、不動産会社、金融機関、Jリートの資産運用会社等企業内の不動産関連部門においても専門知識を活用した業務を行っています。

(出典:国土交通省ウェブサイト)

これは固苦しい人たちのようだ…、と思われたかもしれませんが、そんなことはありません!

不動産鑑定士の仕事をわかりやすく

不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行うことでお客様のニーズにお応えするのはもちろんのこと、不動産に関する様々な相談にも対応できます。

人の生活に密接な関わりをもつ不動産、その大切な不動産について気軽に相談できるプロフェッショナル、それが私たち不動産鑑定士です。

(出典: 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会ウェブサイト)

より噛み砕いていえば、「そこにある土地や建物のベストの状態をイメージし、現状とベストの状態の違いがどの程度あるかを判断した上で、依頼者に土地・建物の価格を示すこと、また、アドバイスする」ことが、不動産鑑定士の仕事です。

ベストの状態のイメージを得るため、不動産鑑定士はあらゆる角度から土地・建物の分析を行います。

まず、実際の不動産を見に行き、現況を隈なく点検します。

そして法律関係の調査、市況の調査(不動産マーケットの状況はもちろん、景気動向など広く調べます)と進め、土地・建物が最もその力を発揮している状態を見定めます。

不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その1)

不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その2)

不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その3)

不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その4)

不動産鑑定士にはどうやってなるのか

不動産鑑定士となるためには、国土交通省土地鑑定委員会が実施する不動産鑑定士試験(短答式及び論文式による試験)に合格し、かつ、一定期間の実務修習のすべての課程を修了し、さらに国土交通大臣による実務修習を終了したことの確認を受ける必要があります。

(出典:国土交通省ウェブサイト)

不動産鑑定士になるには その① ~2つのステップ

不動産鑑定士になるには その② ~短答式試験

不動産鑑定士になるには その③ ~「不動産に関する行政法規」(短答式試験)

不動産鑑定士になるには その④ ~「不動産の鑑定評価に関する理論」(短答式試験)

不動産鑑定士になるには その⑤ ~論文式試験

不動産鑑定士になるには その⑥ ~「民法」(論文式試験)

不動産鑑定士になるには その⑦ ~「経済学」(論文式試験)

不動産鑑定士になるには その⑧ ~「会計学」(論文式試験)

不動産鑑定士になるには その⑨ ~「不動産の鑑定評価に関する理論」(論文式試験・論述問題)

不動産鑑定士になるには その⑩ ~「不動産の鑑定評価に関する理論」(論文式試験・演習問題)

以下の動画を8分15秒まで見ていただければ、不動産鑑定士の業務内容、試験制度、日常の仕事の様子がまるっとわかります。

「不動産鑑定士になろう!」 (公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会)

不動産鑑定士のリアル

実は、不動産鑑定士は、他の多くの士業とは異なり、学生時代から資格を目指したという人は少ないです。

不動産会社や金融機関を中心に、社会人経験のある方が勉強を始めて資格を取るケースが一般的で、多様な個性が集う業界となっています。

不動産鑑定士になる前のこと(降矢 等)

不動産鑑定士になる前のこと(伊藤由美子)

動画・シリーズ「鑑定士×多様性」 (公益社団法人東京都不動産鑑定士協会)

2.不動産鑑定士による不動産鑑定評価が役立つ場面

不動産の価値評価を専門とする不動産鑑定士は、ご依頼を受けて不動産を評価します。

不動産鑑定士による不動産鑑定評価がどういったときに役立つのかをご紹介していきます。

よく混同される「不動産鑑定」と「不動産査定」の違いについても説明します。

個人の方からの依頼

下記個人の方のニーズを、不動産鑑定士はサポートできます。

・相続税対策や節税のために、贈与や負担付贈与をする

・相続時に公平な遺産分割がしたい

・相続で代償分割をする際に不動産価格を決めたい

・相続で遺留分減殺請求をする

・相続時、特別なマイナス要因がある土地について評価額を下げたい

・親子・兄弟・姉妹など、親族間での不動産売買や、交換をする

・離婚に際して、財産分与をする

・特殊な状況にある不動産の価値が知りたい

・裁判所に証拠として不動産鑑定評価書を提出する

・賃料を下げたい、上げたい

・適正な立退料の額が知りたい

FRAコンサルティングHP:不動産会社様向け鑑定

FRAコンサルティングHP:家賃交渉向け鑑定

FRAコンサルティングHP:相続対策・個人資産鑑定・不動産目録作成

FRAコンサルティングHP:家賃交渉向け鑑定

法人の方からの依頼

下記法人の方のニーズを、不動産鑑定士はサポートできます。

・不動産の時価評価が必要となった(株式・出資の評価、賃貸等不動産、減損会計、債権の評価など)

・役員との間で不動産の売買や交換をする

・所有する土地・建物について、会計上、土地と建物とに分ける必要がある

・不動産を担保とした融資を行う

・現物出資をする

・事業譲渡、事業承継、会社分割、合併の際に、保有不動産がある

・賃料を下げたい、上げたい

・適正な立退料の額が知りたい

FRAコンサルティングHP:不動産会社様向け鑑定

FRAコンサルティングHP:家賃交渉向け鑑定

「不動産鑑定」と「不動産査定」の違い

「不動産鑑定士」と「宅地建物取引士」いずれも国家資格ですが、両者は、

不動産鑑定士・・・不動産の価値(価格や賃料)を客観的に評価する専門家

宅地建物取引士・・・不動産の取引(売買や賃貸)を仲介する専門家

と、専門とする業務が異なります。

「不動産鑑定」を行うことができるのは、不動産鑑定士だけです。

法令や基準に基づいて厳密な計算や分析を行う「不動産鑑定」は、公的な機関や第三者に対して、不動産の価値を証明することができます。

不動産の種類や規模に応じて有料となり、不動産鑑定士・不動産鑑定業者は評価額に責任を負います。

宅地建物取引士ほか不動産業者のスタッフが行う「不動産査定」にはこれら特性はなく、金額は近いものが示されたとしても別ものなのです。

「不動産鑑定評価基準」とはなにか?

不動産鑑定士の責任について

3.不動産鑑定士への依頼手順、発行書面の種類、費用、注意点

ここまでの解説で、不動産鑑定士、不動産鑑定ってなにかわかってきた! 鑑定評価を頼みたい! けど、「不動産鑑定士への依頼って、ちょっとハードル高そう…」という方へ。

不動産鑑定士への連絡から発注まで、ポイントとなる点について押さえていきましょう。

不動産鑑定士への依頼の手順

不動産鑑定士への依頼を考えたら、まず問い合わせフォームや電話で悩みや希望をざっくりと伝えてみましょう。

どういった対応が取れるのか、費用の目安について、鑑定士から回答が得られます。

そして、不動産の状況や評価についてのより詳細な意見や、具体的な評価費用見積りが欲しいときは、物件の資料(不動産登記情報など)を送ります。

多くの不動産鑑定会社はこの段階のやり取りまで無料としています。

対応内容や、費用、納期などに納得できたら、依頼(発注)しましょう。

その後、スケジュールや書面の発行部数など評価進行の具体的な打ち合わせに入っていきます。

FRAコンサルティングHP:ご依頼の流れ

FRAコンサルティング お問い合わせ以後の流れ

「不動産鑑定士」が作成する書面の種類

不動産鑑定士が依頼を受けて行う価格や賃料についての評価は、大きく

①不動産鑑定評価基準に則った不動産鑑定評価

②それ以外の価値評価

とに分かれます。

①「不動産鑑定評価書」

不動産の鑑定評価に関する法律第39条にもとづいて不動産鑑定業者が依頼者に交付する文書で、この文書の作成を法律で認められた資格者が不動産鑑定士です。

②「不動産調査報告書」「意見書」など

依頼目的の達成に欠かせない内容に絞った文書で、コストを抑えつつ鑑定士クオリティの評価額を知ることができます。

①と②のいずれも、不動産鑑定士が、理論的に不動産について評価を行って価値を算定する、という点は同じです。

しかし①と②では、評価における調査・資料収集の範囲や、適用する鑑定評価の手法の数、ご報告書面への記載事項などが異なります。

価値把握の目的、評価にかけられる時間や予算等に応じて、最適な評価形式を選択しましょう。

不動産鑑定士による「不動産鑑定評価」と「鑑定評価ではない不動産評価」

不動産の鑑定書とは?

不動産鑑定士の文章は硬い!?

鑑定評価書の文章はこのようなものです

不動産鑑定士による鑑定の費用相場

不動産の規模や評価内容により幅がありますが、一般に数万円から数十万円程度が相場です。

不動産鑑定士に依頼するときの注意点

不動産鑑定によって公的な機関や第三者に対して不動産の価値を証明することができる一方、鑑定を依頼することには多少の手間や、費用、時間を要します。

信頼が置けるコミュニケーションが取りやすい鑑定士を選ぶこと、依頼前にはしっかり料金や納期を確認することが大切です。

いかがでしたでしょうか。

不動産鑑定士についてもっと知りたい!という方は、どうぞお気軽に、弊社のベテラン不動産鑑定士あるいは女性鑑定士にご質問をお寄せください。

FRAコンサルティング代表の降矢等です。

弊社が所属する公益社団法人東京都不動産鑑定士協会の、不動産鑑定士による「不動産教室」事業についてご紹介をいたします。

以下、協会の告知文となります。

不動産鑑定士は、不動産の専門家として、地価公示・地価調査制度に基づく評価をはじめ、相続税路線価や固定資産税額の基礎となる土地評価、公共用地取得等に関する評価、裁判上の価格・賃料等の評価、法人等の会計上の資産評価、不動産証券化の際の投資対象物件の評価、さらには、不動産に関するコンサルティング等、広く公共団体や民間の求めに応じて業務を行っています。

成人年齢が引き下げられ、一人暮らしの際などの賃貸借契約等をはじめ、不動産に関する知識を学ぶ重要性が高まっています。また、高校家庭科で「資産形成」の内容が必修化し、投資教育の重要性も高まっています。

当会では、ライフプランに大きくかかわる不動産の基礎知識、さらに賃貸借や住宅の購入、不動産投資等について学べる「不動産教室」を無料開催しております。

小学校向け、中学校・高等学校向け、それぞれの講座内容詳細および申し込みページには、下記協会サイトよりアクセスしていただけます。

学校関係者の皆さま、不動産鑑定士による「不動産教室」の開催をぜひご検討ください。

【関連記事】中学生に「不動産鑑定士の仕事」紹介

不動産につきまして、何なりとご質問ください↓

**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************

ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/

お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160

【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング

***********************************************************

不動産鑑定士・伊藤由美子です。

先月、息子が通う中学校で、保護者が生徒に職業について紹介する「親授業」というイベントがあり、私も参加しました。

25名ほどの保護者のうち、半数が教室にて対面で、半数はオンラインにより、1セッション20分の持ち時間で仕事紹介と質疑応答を実施。

私はオンライン組で、 ”家にいながらにして学校行事に双方向スタイルで参加する” という新しい体験をすることができました!

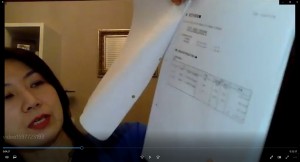

まずは、不動産鑑定士という資格があります、というところからお話をはじめて、不動産鑑定評価書の作成について、実際の書面をお見せしながら説明。

続いて、具体的な働く姿をイメージしてもらえるよう、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会作成の『不動産鑑定士になろう!』という動画より、若手不動産鑑定士の一日をマンガ仕立てで紹介している部分4分ほどを上映しました。

どうしたら不動産鑑定士になれるか知りたい、と言ってくださる生徒さんもいらしたので、弊社の『江戸っ子不動産鑑定士ブログ』にある試験についての記事などのご案内も・・・

みなさんが今いらっしゃる学校やご自宅のような、そこで頑張ったりくつろいだりして過ごし、また他の人と関わって色々な物語が生まれる建物、土地、そしてそれらが集まってできている地域。

不動産は人の人生、幸せに深い関係を持っていて、人の生活と切り離すことはできません。

そんな不動産と向き合い、みなさんがより幸せに過ごすことに貢献することができる、不動産鑑定の仕事の魅力はそこにあるな、と思っています。

後日いただいた生徒さんからの感想に、私が仕事の魅力としてお話した上記について、「印象に残った」「不動産鑑定士の仕事に興味が湧いた」とのコメントが複数あって嬉しかったです。

これからも機会があれば、若い世代の方々に不動産鑑定、不動産鑑定士について、ご紹介をしていきたいと思います!

なお、『不動産鑑定士になろう! 不動産鑑定士資格で描く、自由なライフデザイン』動画へは、こちらよりアクセスいただけます。

全体で14分少々です、ぜひご覧になってみてください。

不動産鑑定評価について、何なりとご質問ください↓

**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************

ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/

お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160

【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング

***********************************************************

FRAコンサルティングの伊藤由美子です。

不動産鑑定士が業務上使用する氏名について、令和3年11月1日より旧姓の使用が可能になりました。

夏のはじめの共同通信の記事(2021年6月29日配信)に、

303の国家資格や免許のうち、取得時から結婚前の旧姓を使えるのは看護師や学芸員、建築士など207資格(68%)だったとの調査結果

管理システムの都合などで旧姓を全く使えないのは不動産鑑定士など40資格

とあるのを目にして、不動産鑑定士が旧姓を使えない筆頭事例として挙げられたことに複雑な心境でした(^-^;

早々に取り扱い変更が実現し、喜ばしいです!

私の場合は資格を得たのが結婚後で鑑定士として姓について悩むことはありませんでしたが、結婚前後に働いていた会社では、結婚後も仕事では旧姓を使っておりましたし、周囲も旧姓を通す方がほとんどでした。

私の場合は資格を得たのが結婚後で鑑定士として姓について悩むことはありませんでしたが、結婚前後に働いていた会社では、結婚後も仕事では旧姓を使っておりましたし、周囲も旧姓を通す方がほとんどでした。

鑑定士としてのキャリアを築かれてから改姓された方は、さぞご不便な思いをなさってこられたことと想像します。

ひとつとして同じものがない不動産に向き合うのが不動産鑑定士。

多様なかたちで生き生きと業務に邁進して、お客さまのご期待に応えられる存在でありたいです。

【関連記事】

不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その1)

不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その2)

不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その3)

不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その4)

不動産鑑定士になる前のこと(降矢 等)

不動産鑑定士になる前のこと(伊藤由美子)

動画シリーズ「鑑定士×多様性」予告編ムービーが公開中です

動画シリーズ「鑑定士×多様性」第2回”鑑定士×オーケストラ”配信開始のお知らせ

不動産鑑定評価や不動産鑑定士について、何なりとご質問ください↓

**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************

ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/

お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160

【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング

***********************************************************

前回まで10回にわたり「不動産鑑定士になるには」のシリーズ名でブログをお届けしてまいりました。

受験案内をご覧になるだけではわかりにくい不動産鑑定士試験について、少しでも具体的なイメージを持っていただけたようでしたら幸いです。

(令和2年 不動産鑑定士試験受験案内は、こちら です。)

不動産鑑定士となってからの実務等については、過去のブログでご説明をしております。

ぜひ今回のブログシリーズと合わせてご覧くださいませ。

【関連記事】

不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その1)

不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その2)

不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その3)

不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その4)

無料査定してくれる不動産業者があるのに、なぜ不動産鑑定士が必要なのでしょうか?

だからこそ、不動産鑑定士による鑑定評価、価格査定、意見書等が必要なのです。

不動産鑑定士は価格の評価だけではありません。家賃・地代、立退き料も専門的に評定します。

不動産鑑定士になる前のこと(降矢 等)

不動産鑑定士になる前のこと(伊藤由美子)

明日9月9日は、今年度の不動産鑑定士試験・短答式試験の合格発表日です。

全力を尽くされた方々の秋桜咲く日となりますように!

不動産鑑定評価について、何なりとご質問ください↓

**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************

ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/

お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160

【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング

***********************************************************

不動産鑑定士・伊藤由美子です。

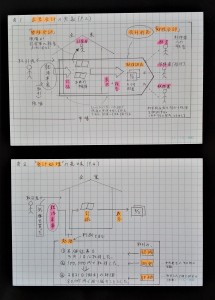

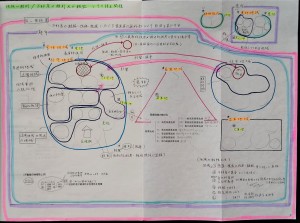

不動産鑑定士試験・論文式試験での専門科目「不動産の鑑定評価に関する理論」の演習問題についてご紹介します。

こちらは2時間のうちに、ひとつの事例について鑑定評価手法を適用して鑑定評価を行う、という演習形式の試験です。

出題される問題は、建物とその敷地の価格はもちろん、賃料や、借地権価格、底地価格など、さまざま。

例年、問題用紙20ページ前後、解答用紙10ページ前後、となっています。

実際の鑑定評価では表計算ソフトを活用していますが、試験では電卓ですべての計算処理を行います。

鑑定評価基準・留意事項の深い理解を前提として、資料の的確な分析力、論理的かつスピーディーな処理能力、そして不動産鑑定士としての判断力が備わっているが試されます。

演習問題のボリューム感など、ご興味がおありの方は下記をご覧ください。

令和元年不動産鑑定士試験論文式試験「不動産の鑑定評価に関する理論(演習問題)」・問題用紙

令和元年不動産鑑定士試験論文式試験「不動産の鑑定評価に関する理論(演習問題)」・解答用紙

複雑・特殊な案件についても豊富な実績がございます↓

**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************

ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/

お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160

【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング

***********************************************************

FRAコンサルティングの伊藤由美子です。

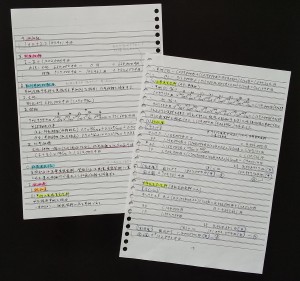

不動産鑑定士試験・論文式試験での最重要科目「不動産の鑑定評価に関する理論」の論述問題についてご紹介します。

短答式試験と同じく、国土交通省が定めた不動産鑑定評価を行う際に規範とすべき次の基準および留意事項から出題されます。

2時間の試験が2回(大問4問)で、合計4時間、不動産の鑑定評価について論じ続けることが求められます。

鑑定評価基準および留意事項より不動産鑑定評価の体系・本質を押さえ、どのような角度からの問いにも鑑定士の共通認識に基づいた論を述べることができるようになったときには、基準・留意事項のすべてを覚えるに至ります。

コツコツと着実な積み重ねができるか否か… そんな資質も確認される専門科目なのかもしれません。

不動産鑑定に関するどのような論点が出題されているのか、ご興味がおありの方は下記をご覧ください。

令和元年不動産鑑定士試験論文式試験「不動産の鑑定評価に関する理論(論文問題)」

あらゆる不動産鑑定評価のニーズにお応えいたします↓

**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************

ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/

お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160

【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング

***********************************************************

不動産鑑定士・伊藤由美子です。

不動産鑑定士試験・論文式試験の科目の一つ「会計学」についてご紹介します。

「会計学」の出題範囲は、”企業の財務諸表の作成および理解に必要な会計理論、関係法令および会計諸規則を含む、財務会計論”です。

「会計学」では、企業会計原則の一般原則にはじまり、貸借対照表原則や損益計算書原則などを学びます。

不動産の鑑定評価は、企業活動の一環としてのご依頼が多くあります。

事業収支に基づいて不動産価値を導くといった際には財務諸表を活用します。

こういった点からも、財務諸表作成のルール、そのルールの根底にある会計理論の知識が、不動産鑑定士には必要です。

なお、鑑定実務の現場では、たとえば業界ごとの収益構造の特徴を掴んだ上で特定企業の市場競争力を複数年の財務資料から読み解くといった場面など、試験での学びにとどまらず財務分析力を磨き続ける必要性をしばしば実感しております。

不動産鑑定士試験の「会計学」でどのような問題が出されるのか、ご興味がおありの方は国土交通省のホームページで近年の問題が公開されていますのでご覧ください。

昨年度の問題はこちらです。

企業不動産にかかる鑑定評価は弊社にお任せください↓

**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************

ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/

お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160

【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング

***********************************************************

FRAの伊藤です。

不動産鑑定士試験・論文式試験の科目の一つ「経済学」についてご紹介します。

「経済学」の出題範囲は、”ミクロおよびマクロの経済理論と経済政策論”です。

個々の企業や家計の行動などについて分析を行うのがミクロ経済学、一国全体や世界経済などについて分析を行うのがマクロ経済学です。

試験では、ミクロ経済学とマクロ経済学のそれぞれの分野から大問が一つずつ出題されて、その問いに対し、文章、数式、グラフを駆使して解答することが求められます。

「経済学」の学習は、経済理論の知識習得のみならず、問題演習を通して”現象について理論をあてはめ説得力ある説明を展開していく”訓練を積むことができる点で、鑑定評価書の作成実務へつながっていくように思います。

不動産鑑定士試験の「経済学」でどのような問題が出されるのか、ご興味がおありの方は国土交通省のホームページで近年の問題が公開されていますのでご覧ください。

昨年度の問題はこちらです。

市場調査と理論に基づく的確な鑑定評価をいたします↓

**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************

ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/

お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160

【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング

***********************************************************